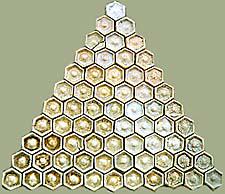

(図表23)三原料三角座標 |

高火度釉の試験を、長石−土灰−藁灰の三原料の重量比調合から始める人がいます。この方法は近代化学の知識を必ずしも必要とせず、少ない原料でかんたんに釉薬の概念をつかめる点が便利です。

この試験では、三角座標で釉調合の性状図をあらわすのがふつうです。正三角形の三頂点に、それぞれの原料を配置して、頂点をその原料100%とします。頂点に向かい合う底辺がその原料0%です。こうして三原料百分比をそれぞれ目盛りに取れば、調合するうわぐすりは正三角形の座標上の一点に図示できます。たとえば、長石50%・土灰30%・藁灰20%の調合はa点です。(図表23)

福島長石−土灰−藁灰系の性状図の1例を(図表24)に示します。▲

← (画像1)福島長石−土灰−藁灰系の例 ▲

↑ (図表24)福島長石−土灰−藁灰系性状図SK11〜12RF焼成 素地−信楽粘土

(2)釉式による座標化と性状図↑

これは今まで説明してきたうわぐすりの化学という立場からはどんな意味を持っているのでしょう。

福島長石・土灰・藁灰を(図表25)に示す原料分析によって釉式計算すると、

| 福島長石 |

土灰 |

0.92KNa O

0.03CaO

0.04MgO |

} |

0.94Al2O3・ |

5.31SiO2 |

0.06KNa O

0.79CaO

0.15MgO |

} |

0.08Al2O3・ |

0.48SiO2 |

| 藁灰 |

0.62KNa O

0.21CaO

0.17MgO |

} |

0.04Al2O3・ |

6.50SiO2 |

となります。 ▲ |

|

K2O

|

Na2O

|

CaO

|

MgO

|

Al2O3

|

SiO2

|

P2O5

|

|

福島長石

モル

|

11.42

0.121

|

4.07

0.066

|

0.34

0.066

|

0.32

0.008

|

19.16

0.188

|

64.08

1.068

|

-

-

|

|

土 灰

モル

|

2.65

0.028

|

1.05

0.017

|

34.37

0.613

|

4.43

0.110

|

6.22

0.061

|

21.79

0.363

|

1.47

0.005

|

| Ca3(PO4)→0.014 |

Fe2O3(2.65) |

|

藁 灰

モル

|

7.05

0.075

|

0.34

0.005

|

2.02

0.036

|

0.89

0.022

|

0.51

0.005

|

50.28

0.838

|

0.98

0.003

|

| Ca3(PO4)→0.009 |

Fe2O3(0.39) |

↑(図表25)原料分析(1975年7月、名工試調べ)▲

(図表26)三原料塩基成分座標▲ |

この三原料のRO成分を、KNa O1.00、CaO1.00、MgO1.00を頂点とする、モル%三角座標に取って見ると、RO成分は長石・藁灰・土灰を頂点とした少しだけずれた2本の直線上を動いているだけなのが解ります。(図表26)それは、灰釉と呼ばれるものが多少マグネシア分を含んだ石灰釉であり、長石−木灰系の試験が塩基成分に着目すれば、アルカリとCaO塩基1.00・SiO2

1.00 の置換に相当する2成分の試験であることを意味します。

次に、塩基−Al2O3 −SiO2 の3性分を三角座標の性状図にする試みが(図表27)です。

釉式の3成分は、長石(13.8%-13%-73.2%)土灰(64.1%-5.1%-31%)▲

(図表27)釉式座標による長石-土灰-藁灰系性状図 |

藁灰(13.3%-0.1%-86.2%)というモル比になります。ここではAl2O3

を上、塩基を左、SiO2 を右に置き、さらに成分モル比の小さいAl2O3

の上端を切ってAl2O3 の方向にひきのばしてあります。▲

図表で注目すべきは、福島長石・土灰・藁灰それぞれの釉式の位置とその3点を結ぶ三角形です。これは、三原料の重量三角座標を斜めに押しつぶして引っぱった形に他なりません。逆に言えば、三原料による三元試験は、三頂点の釉式を計算して釉式三角座標上にのせれば組成範囲が分かります。

▲

(3)灰釉の釉式座標による一般

的な性状図

(図表28)釉式座標による長石-カオリン-土灰系、陶石-土灰-藁灰系性状図

(図表29)灰釉の釉式座標による一般性状図 ▲ |

この三角座標を一般化し原料の釉式を座標上に置くことで、何かの原料を用いるときの試験範囲や性状について大まかな目安が立てられるようになります。試験資料を集めて概念的な性状図を作って見ましょう。

(図表28)は、福島長石−土灰−朝鮮カオリン系、天草陶石−土灰−藁灰系の組成域と性状図、(図表29)は(図表27・28)をまとめて灰釉の一般

的な性状図のかたちにしたものです。▲

(4)R2

O−RO−Al2O3

−SiO2三成分系性状図の意味 ▲

長石−土灰−藁灰系の試験は、原料組成の多様性もあり焼成温度や炉の雰囲気などの条件によっても変化しやすく、特に土灰の多いところは不熔・半熔、結晶・マット化・光沢透明と多様です。乳濁する部分も窯の冷却速度が早ければ少なく、遅ければ広くなりますが、それでも、たとえばSK10(1300

℃)OF ではAl2O3 /SiO2=1/4とAl2O3

/SiO2=1/9の二つのラインの間で、1/4 付近にマット域、1/7 〜1/9 付近に透明光沢域、1/9

を越えて珪酸が多くアルミナの少ないところに乳濁域、また、塩基が40〜50% を越えたところに結晶域ができること、また、うわぐすりの組成範囲もはっきり示されます。長石−土灰−藁灰系のような三原料試験は、見た目がきれいで誰もが一度はやって見たくなる試験ですが、釉式計算して見ると組成範囲は以外に狭いのです。一般

性状図を利用してこれから行なう試験の予想を立てることよりも、性状図が示す意味を知ることはもっと大事です。うわぐすり組成の枠を広げるためには、原料のはばをもっと大胆に広げると同時に無駄

な試験をしないことです。三成分系のモル%比を考えに入れた視野の広いうわぐすり試験によって、三原料・四原料系等の重量 交換よりも能率的で整理されたうわぐすり試験を考えていかなければなりません。それがうわぐすり理解を深めることにつながります。▲

<主な参考文献>

『わかりやすい窯業科学』寺田召二著‥‥雑誌『窯技』20〜22号(1966 )

『ガラス化条件について』今村稔‥‥『窯業協会誌』67集 (1959)

『釉調合の基本』加藤悦三著‥‥窯技社

『熔融スラグの酸と塩基について』後藤和弘、松下幸雄‥‥『電気化学』35(1967)

『ガラス工学』成瀬省著‥‥共立出版 ▲

『高火度釉基礎試験』編集発行-釉研究会書記局(1976)

\1600

残部があります。ご注文は下記まで。

郵便振替口座=00870-6-33157 広瀬典丈 e-mail

→1高火度釉に対する考え方 →2うわぐすりの化学 →3化学結合の性質

→4珪酸塩ガラスの構造 →6含鉄灰釉・土石釉の性状図 →7釉式計算の仕方

→8釉式を使った釉調合の方法 →9長石-CaO-BaO-MgO-ZnO系透明釉性状図

→10長石-CaO-BaO-MgO-ZnO系+Fe2O3性状図

|