(九)長石-CaO-BaO-MgO-ZnO系透明釉性状図

(1)長石-{石灰石-(炭酸バリウム、マグネサイト)} 系の透明釉性状図

前回説明した釉調合の三角試験の性状図とそのまとめをします。試験は、長石−石灰石系のNo1.2.4.7.11を中心に、左にNoB15までの石灰バリア釉、右にNoM15までの石灰マグネシア

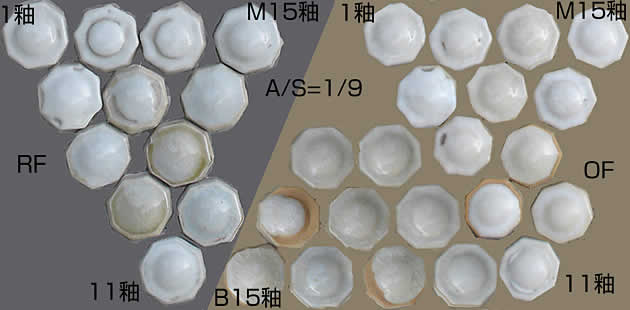

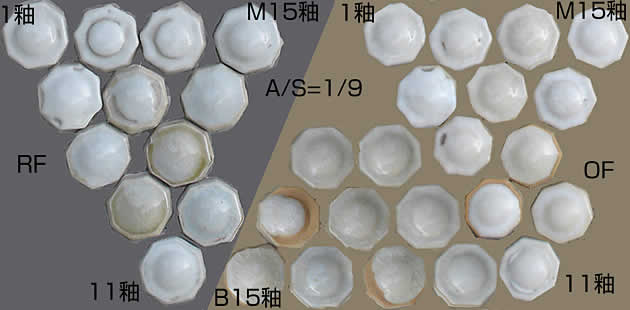

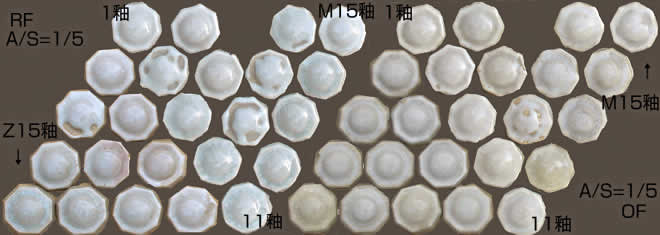

釉、合計25種類です。(図表62 )がその性状図(画像3)がそのPhotoです。↑

↑(図表62) 長石-CaO-MgO-BaO系A/S=1/9透明釉性状図 ▲

↑(画像3)長石-CaO-MgO-BaO系透明釉A/S=1/9透明釉例(左SK11RF、右SK9OF)

▲

この試験は、私の立案で1974年度京都府陶工専門校専攻科が行ったものです。現在私の手元には石灰バリア系試験ピースが1/9OF分を除いて紛失しています。74年度専攻科修了生の方でピースをお持ちの方があれば、ぜひ画像をお送りください。お願いいたします。(試験NoCaRFとCb分)(広瀬典丈)

↑(図表63) 長石-CaO-MgO-BaO系A/S=1/5透明釉性状図 ▲

A/S=1/5の長石-CaO釉-MgCaO釉系のPhotoは(2)の亜鉛釉の項→(画像5)をご覧ください。

中心線の長石−石灰石系では、上の長石釉ほど酸性、下の石灰釉ほど塩基性、また、石灰マグネシア系の右ほど酸性、石灰バリア系の左ほど塩基性です。

A/S=1/9 では、バリアが増えると光沢透明域が拡大して、光沢の強い澄んだ貫入も多いうわぐすり、逆にマグネシアが増えると光沢は柔らかくゆず肌状で貫入は少なく、更に増えるとキメの細かい白ほう釉と呼ぶ絹マット釉、析出している結晶はジオプサイト(CaO・MgO・2SiO2)

です。A/S=1/5 でバリアの多い所にできるマット釉は、灰長石(CaO・Al2O3・2SiO2)

からバリウム長石(BaO・Al2O3・2SiO2) にわたる結晶の析出によるもので、透明でやや粗い感じがしますが遷移金属によって鮮明な色マット釉を作ります。▲

(2)長石-{石灰石-(マグネサイト、亜鉛華)}系の透明釉性状図

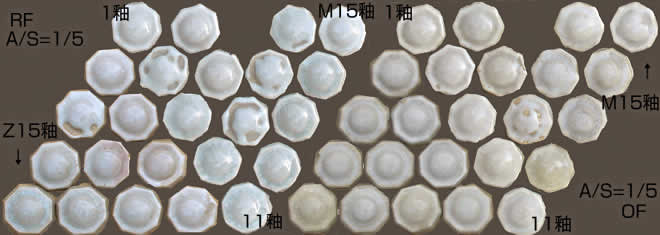

以下は、長石−石灰石系のNo1.2.4.7.11を中心に、左がNoZ15までの石灰亜鉛釉、右はNoM15までの石灰マグネシア

釉、合計25種類の(図表64・65 )が性状図(画像4・5)がそのPhotoです。▲

↑(図表64) 長石-CaO-MgO-BaO系A/S=1/9透明釉性状図↑

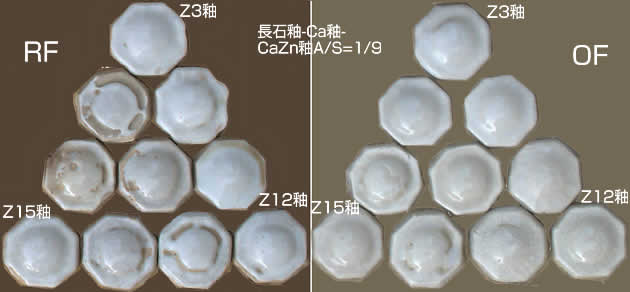

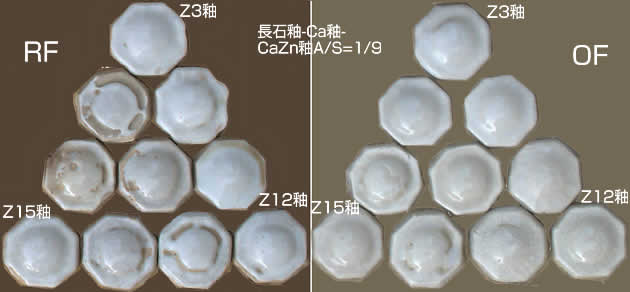

↑(画像4)長石-CaO-ZnO系透明釉A/S=1/9透明釉例(左SK11RF、右SK9OF)

右上方の長石-CaO-MgO系のPhotoは→(画像3)を参照ください。 ▲

↑(図表65) 長石-CaO-MgO-BaO系A/S=1/5透明釉性状図

↑ (画像5)長石-CaO-ZnO系透明釉A/S=1/59透明釉例(左SK11RF、右SK9OF)

石灰亜鉛釉は光沢部でまったり柔らかな光沢釉、ZnOが増えると貫入が減り、A/S=1/9 で、長石が少なくCaO、ZnO等モルくらいで亜鉛乳濁釉、A/S=1/5

ではウルマイト結晶釉ができます。石灰の一部を亜鉛華で置き換えると釉薬の熟成温度は下がりますが、長石−亜鉛華系では亜鉛華の融剤としての効果はあまり見受けられません。

▲

↑ (図表66) 珪酸塩中のAl3+とPb2+(「ガラス化条件」今村稔)Pb2+の◎は2個のPbによる4配位を示す構造が考えられている。

|

さて、珪酸塩ガラスの構造で、Al3+、Pb2+、Zn2+などは珪酸塩網目構造に加わることがあると言いました。むしろAl3+は高火度釉の組成範囲では4配位の網目形成イオンと考えられています。

また、Pb2+、Zn2+などのような「柔らかい酸」も分極を受けやすく、Si4+が少ない時、配位数を小さくして網目形成イオン化します。(図表66)

その点を踏まえて石灰亜鉛釉を見ていくと、白釉でははっきり現われていませんが、色釉の特徴に対して指針を得ることができます。

(3)うわぐすり中のAl2O3−SiO2組成による性状図

↑ (図表67) A/S系区分図 |

ここで、うわぐすり中のAl2O3−SiO2組成による性状図を紹介しましょう。これは「名工試報告」や「釉調合の基本」(加藤悦三著)などで有名な方法で、うわぐすりを、Al2O3

、SiO2の量とその比によって四つに区分し、性状を説明していく立場です。(図表67)Aは、Al2O3

/SiO2=1/8 〜1/10で光沢透明、硬い磁器釉の組成域。Bは、Al2O3・SiO2が少なく流動性の塩基性マット、結晶、光沢透明域

・Cは、Al2O3 少なくSiO2の多い分相乳濁域。Dは、Al2O3多くSiO2の少ないマット域。以上に着目して釉式上の塩基組成の異なるうわぐすりを調べれば、Al2O3・SiO2性状図によって塩基組成の異なるうわぐすりのそれぞれの特徴も明らかになります。(図表68)(加藤悦三「釉調合の基本」より) ▲

↑(図表68) 石灰釉・石灰マグネシア2釉・石灰バリウム釉・石灰亜鉛釉SK9OF焼成のAl2O3・SiO2系性状図(加藤悦三「釉調合の基本」より)

<主な参考文献・参考資料>

『鉄釉』(其の1〜4)沢村滋郎‥‥窯業協会誌48(1940)

『ガラス化条件について』今村稔‥‥窯業協会誌68(1959)

『釉調合の基本』加藤悦三著‥‥窯技社

『高火度釉基礎試験』釉研究会(1976)

1974年度京都府専修陶工訓練校専攻科釉薬試験資料 ▲

『高火度釉基礎試験』編集発行-釉研究会書記局(1976)

\1600

残部があります。ご注文は下記まで。

郵便振替口座=00870-6-33157 広瀬典丈 e-mail

→1高火度釉に対する考え方

→2うわぐすりの化学

→3化学結合の性質 →4珪酸塩ガラスの構造

→5釉式座標による灰釉性状図 →6含鉄灰釉・土石釉の性状図

→7釉式計算の仕方

→8釉式を使った釉調合の方法 →10長石-CaO-BaO-MgO-ZnO系+Fe2O3性状図

|